活動記録

ACT

第311回<読書会>例会報告 2013年5月25日(土)午後2時―4時

第311回<読書会>例会報告

時 2013年5月25日(土)午後2時―4時

テクスト『魅せられたる魂』

第六ー予告するものー 出産 第2部 フイレンツェの五月 後半

二人の社会活動は日増しに激化する。食うか食われるか。フイレンツェでマルクは不慮の死を遂げる。

4月27日(土)午後2時―4時 第六ー予告するものー 出産 第2部 フイレンツェの五月 前半 報告者 中田裕子さん マルクとアーシャは再び愛を取り戻す。

4月27日(土)午後2時―4時

第六ー予告するものー 出産 第2部 フイレンツェの五月 前半

報告者 中田裕子さん

「はじめの蜜月には似ていなかった。それは秋の蜜だった。樅の蜜で、きつい匂いのする暗い金色の蜜だった。苦悩によって熟した愛だった。」二人の社会活動は日増しに激化する。

マルクはマルクスからガンディーに至る思想に自分の道を探す。アーシャはタイピスト兼速記者の仕事を通してヨーロッパの現状をつかむ。二人は共産主義のパンフレットなどの出版をするようになり危険が近付いていた。アンネットは旧知のジュリアン・ダヴィ、ブルノー・キアレンツア伯爵などと親交を深めていく。キアレンツア伯爵は1908年の大震災によって一家を失いただ一人になって、インド、チベットの研究旅行に行きそこで悟りを開く。アンネットはジュリアンの娘ジョルジュと絆を深める。ファシズムの足音が迫っていた。

読書会例会 309回 (通算483) 報告 2013年3月23日(土)午後2時―4時 『魅せられたる魂』 第六ー予告するものー 出産 第一部 闘い

第309回<読書会>例会

時 2013年3月23日(土)午後2時―4時

テクスト『魅せられたる魂』

第六ー予告するものー 出産 第一部 闘い

報告者 西尾順子さん

マルクとアーシャの激しく陶酔的な蜜月の結婚生活から破綻への章。

結婚から一年後の出産、彼らを取り巻く環境は、戦乱、革命から誕生したソ連、

資本主義、共産主義、個人主義の渦巻くなかで苦闘する。

アーシャはソ連との文化接触のなかで、フランスにおけるコミンテルの秘密の使命を帯びていたスラブ人のヂト・ヂャネリヅェと男の一瞬の出来事からマルクとの不和に陥る。

アーシャは思う。「自分は何ということをしたのだろう!」彼女の口惜しさは主として

事実からではなく、意志がそれを欲していない時に不意を食って承知したことにあった。

読書会例会 308回 (通算483) 報告 2013年2月23日(土)午後2時―4時 『魅せられたる魂』 ー四 予告する者 ―― 第3部「罪の風」

第308回<読書会>例会報告

時 2013年2月23日(土)午後2時―4時

テクスト『魅せられたる魂』

第四ー予告するものー第3部「罪の風」報告者 中田裕子さん

*罪 「急行列車の殺人。悪漢逮捕さる、、」犠牲者はパリの知名の氏で、実業家で多数の会社の重役だった。

犯人は方向を誤った一インテリで、無政府主義者で、共産主義者だった。マルクの仲間シモンであった。

マルクはことのいきさつを母アンネットに語った。「シモンがマルクであり、マルクがシモンであったかもしれない。絶望と狂気と犯罪とが私たちめいめいのなかに彷徨っている。ある者はそれに堪え、他の者は負けるが、その理由が分かっているだろうか?『それは彼シモンだったが、自分がそうなったかもしれなかった。誰を責める権利も自分にはない、、、』マルクは母に云った。母は答えた。「そうです、あんたにしてもあたしにしても、あの不幸な男を責める権利はありません」そして彼女はシモンのことを,理解のこもった憐恕をもって語った。しかし彼女はつけくわえた。「でもマルクや、彼があんたであり、あんたが彼であったかもしれないということは、決してほんとうではありません。、、、犯罪と恥辱とが彷徨いています、ええ、そのことは知っています、あんたのなかにも、わたしのなかにも。でもそれは決してあたしたちの床にまで入ることはないでしょう。あんたはいくら誘惑されても大丈夫でしょう。、、 あんたは淵まで行きました。そこを眺めました。それでいいのです。、、あたしは自分のマルクを危険を冒すように作りました。しかしあたしは彼を抵抗ができるように作りました。危険を冒しなさい。あたしも危険を冒します、冒しました。みんなが迷うことを許されているわけではありません。、、「自分には自分の空気がある。足の下にはしっかりした大地がある。自分の血のなかには自分のリヴィエール(川)がある。

* 恋愛 マルクが結婚相手のアーシャと出会う。アーシャは亡命ロシア人で絶望と貧困のあらゆる苦難の中にあった。彼らの愛の始まり。

* 死から生 再生サイクル、、ひとつの世界の苦悩! 同じ時刻に、多くの国々が圧迫と窮乏のために滅びつつある。大飢饉はヴォルガの民どもを貪り食ったところだ。、、ハンガリーとバルカン諸国の牢獄は拷問を受ける人々の叫喚を窒息させている。、、、古い自由の国フランス、イギリス、アメリカは自由が侵されるのを見殺しにして、腹を裂くやつどもを要請している。ドイツはその[先駆者たち]を虐殺した。モスコー付近の白樺の森では、レーニンのすんだ瞳が消え、彼の良心が滅びる。革命はその水先案内を失う。闇がヨーロッパを襲うかに見える。

この二人の子供(マルク、アーシャ)の運命などが何だろう。‐彼らの歓び、彼等の苦しみが―一滴に溶け合ったこの二滴の水が―この海の中で、、、耳を立てて聞け!おまえはそこに海の轟きを聞くだろう。海全体が一滴一滴が,聞くことを欲したなら!

、、、ここへおいで、うつむいてごらん!!わたしが渚で拾った、水の滴る貝殻に耳をつけてごらん1ひとつの世界がそこに泣いている。ひとつの世界がそこに死滅しつつある、、 しかし、自分はまたそこに、すでに、嬰児が鳴くのを聞く。

読書会例会 307回 (通算482) 報告 2013年1月26日(土)午後2時―4時 『魅せられたる魂』 ー四 予告する者 ―― 第2部「草原のアンネット」のなかの音楽

第307回 <読書会>例会資料

『魅せられたる魂』第四ー予告するものー

第2部「草原のアンネット」のなかの音楽 セザール・フランクの「至福」を聴く。

2013年1月26日(土)午後2時―4時 報告者 清原章夫

1.セザール・フランク[ベルギー→仏](1822~1890)

1822年、ネーデルラント連合王国(現ベルギー)のリエージュで生まれる。1835年、家族とともにパリに移り、以後パリを中心に活躍したので、音楽史ではフランス音楽に位置づけられる。リエージュ音楽院に学んだのち、フランスに帰化してパリ音楽院で学び、1858年より終生パリのサンクト・クロティルド教会のオルガニストを務めた。1872年よりパリ音楽院のオルガン教授として、ダンディ、ショーソンらを育成、彼の音楽に傾倒する、いわゆるフランク党が形成された。1971年の国民音楽協会の結成に参画、大バッハをはじめとするドイツ音楽の影響を受けて、深い精神性のあるフランス音楽を創造したが、その作品の真価が認められたのは1880年代になってからである。

主要作品 交響曲 ニ短調、交響詩『のろわれた狩人』、ピアノ五重奏曲ヘ短調、ヴァイオリン・ソナタ イ長調、オラトリオ『至福』等。(オラトリオ 聖譚曲。宗教的な性格を持った長い歌詞による楽曲。独唱、合唱、管弦楽を用い、劇場や教会で演奏される。ヘンデル『メサイア』等。)

『クラシック音楽作品名辞典』三省堂

2.ロランとフランク

ロランは、エコール・ノルマルの学生だった1887年1月30日に、フランクの指揮で『至福』のプロローグ、第三曲、第八曲を聴き、夢中になった。 また、1888年3月28日にフランクを訪ね、短い会話をした。

3.『至福』

おそらくフランク最大の宗教作品は、9部からなるオラトリオ『至福』(別名『八つの幸い』)であろう。彼の学生にして友でもあったヴァンサン・ダンディは、こう語ってくれる。「生涯すべてを通し、フランクは福音書のあの美しい『山上の説教』(マタイ5・3-10)による音楽作品を書きたいと願っていた。」彼は1869年から1879年までの十年間をこの作品の総譜に携わって過ごした(初演1893三年パリ)。その美しさは、一度聴いただけでも明らかである。フランクがキリストの言葉を伝える劇的な方法は、ある伝記作家にこう言わせたほどだ。「『至福』の中でフランクは、世の中が選びとって欲しいと願う福音を説いた。」

しかし世の中は全般的に彼の教義を選ばず、その音楽を直ちに受け入れもしなかったが、フランクはほぼ死の当日まで作曲を続けた。間違いなく、彼は作曲を主の前での義務と考え、それは聖クロティルド教会でオルガン奏者として果たす毎週の務めと同じであった。オルガン樂楼(ロフト)の中で、即興演奏の途中で手を休めひざまずいて静かに祈る彼の姿を、ほとんど誰もが目撃できたのである。

『大作曲家の信仰と音楽』P・カヴァーノ著 吉田幸弘訳 教文館

4.『至福』の構成

テキストは、新約聖書『マタイ福音書』をもとに、フランクの友人の妻、J・コロン夫人が書いた。演奏時間、約2時間。

全体は、プロローグと8部からなり、各曲のタイトルは以下に示すように、「山上の説教」のイエスの言葉である。『新共同訳』

1部 「心の貧しい人は、幸いである、天の国はその人たちのものである。」

2部 「柔和な人々は、幸いである、その人たちは地を受け継ぐ。」

3部 「悲しむ人々は、幸いである、その人たちは慰められる

4部 「義に飢え渇く人々は、幸いである、その人たちは満たされる。

5部 「憐れみ深い人々は、幸いである、その人たちは憐れみを受ける。」

6部 「心の清い人々は、幸いである、その人たちは神を見る。」

7部 「平和を実現する人々は、幸いである、その人たちは神の子と呼ばれる。」

8部 「義のために迫害される人々は、幸いである、天の国はその人たちのものである。

マルクが泣きだしたのは、第三部のコーラスを聴いていた時である。

公開講座 講演会 「ロマン・ロランとトルストイ」

開講座 講演会 「持続する〈ナクバ〉──反復されるホロコースト」

小森謙一郎氏

ナクバとは1948年のイスラエル建国以来、パレスチナの人々が被ってきた苦しみを指す言葉である。演者によると、2023年10月7日に始まったハマスによるイスラエルへの戦闘の前から、ほとんど報道されてこなかったが、イスラエルにより追放、占領、略奪、殺害などが今も続いている。ホロコーストの被害者だったユダヤ人のもとで、なぜアラブ人被害者が生み出され続けるのか、最新の研究に基づいて、ナクバとホロコーストのつながりが解明される。

日 時 2024年5月11日(土)14時~16時(予定) 会 場 アンスティチュ・フランセ関西 稲畑ホール アクセス | Institut français du Japon – Kansai (institutfrancais.jp) 参加費 1,000円 会員、学生無料

講師プロフィール 小森謙一郎氏 武蔵大学人文学部ヨーロッパ文化学科教授。専攻は、ヨーロッパ思想史。

著書に『アーレント 最後の言葉』(講談社選書メチエ、2017年)、『デリダの政治経済学』(御茶の水書房、2004年)、編著に『人文学のレッスン』(共編、水声社、2022年)、訳書にバシール・バシール+アモス・ゴールドバーグ編『ホロコーストとナクバ』(水声社、2023年)、ヨセフ・ハイーム・イェルシャルミ『フロイトのモーセ』(岩波書店、2014年)などがある。

主催 一般財団法人 ロマン・ロラン研究所

『ジャン・クリストフ物語』出版記念 <朗読会とパーティー>

時 2023年10月20日(金)午前11時―午後3時

会場 京都ガーデンパレスホテル

- リコーダ-伴奏による朗読会

出演 リコーダー 村田佳生氏 大阪音楽大学楽理専攻 アムステルダム音楽院リコーダー科卒業

現在 大阪音楽大学 非常勤 講師

朗読者 村田まち子、山本和枝、西尾順子、中田裕子、松田有美子、宮本ヱイ子

(出演順)

第2部 パーティ

着席フレンチ料理

参加費8000円 第一部のみの参加は1000円

お問合せメールはこちら

公開講座 講演会 講師 平野啓一郎氏(作家)

演題 「コロナ共存社会における文学の役割と分人主義」

日時 2023年6月10日(土)14時~16時

会場 京都大学百周年時計台記念館国際交流ホール 定員:80名(先着順) 参加費:無料

平野啓一郎氏プロフィール 1975年愛知県蒲郡市生。北九州市出身。京都大学法学部卒。

1999年在学中に『日蝕』により第120回芥川賞を受賞。

著書は、小説『葬送』、『滴り落ちる時計たちの波紋』、『決壊』、『ドーン』 『空白を満たしなさい』、『透明な迷宮』、『マチネの終わりに』、『ある男』等 エッセイに『私とは何か 個人」から「分人」へ』、『「生命力」の行方~変わりゆ く世界と分人主義』等。

公開講座 講演会 「生なるコモンズとロマン・ロラン〜文明・戦争・欧州・日韓〜」 濱田陽氏

日 時 2022年11月13日(日)14時~16時 会 場 アンスティチュ・フランセ関西 稲畑ホール アクセス | Institut français du Japon – Kansai (institutfrancais.jp) 入場料 無料

講師プロフィール 濱田 陽(はまだ よう)氏 1968年徳島生まれ、帝京大学文学部教授。京都大学人間・環境学博士。日本文化、比較宗教文化、文明論に取り組み、力強いやわらかさを有する人文学の可能性を切り拓く。

京都大学法学部卒、京都大学大学院人間・環境学研究科文化・地域環境学専攻。マギル大学宗教学部客員研究員、国際日本文化研究センター講師(文明研究プロジェクト担当)等を経て現職。法政大学国際日本学研究所客員所員、賀川豊彦記念松沢資料館客員研究員。

著書に『共存の哲学―複数宗教からの思考形式』(弘文堂)、『日本十二支考―文化の時空を生きる』(中央公論新社)、『生なる死―よみがえる生命と文化の時空』(ぷねうま舎)、『生なるコモンズ―共有可能性の世界』(春秋社)。共著に『現代世界と宗教の課題―宗教間対話と公共哲学』、分担執筆に『環境と文明』『宗教多元主義を学ぶ人のために』『収奪文明から環流文明へ』、『문화로 읽는 십이지신 이야기(文化で読む十二支神物語)』、A New Japan for the Twenty-Frist Centuryほか多数。

主催 一般財団法人 ロマン・ロラン研究所

講演会 『ロマン・ロランと日本の青年』 宮本正清 1971年5月15日

ロマン・ロランと日本の青年(映画『ロマン・ロ

ラン』上映)

宮本

正清

財団法人ロマン・ロラン研究所設立50周年記念 古都・京の記憶に残すべき戦時の日仏交流 ―関西日仏学館― 〈 トークと詩の朗読 〉

ロマン・ロラン セミナー<講演会> ヴイヴェカ―ナンダの生涯とメッセージ 2013年6月22日

公開講演会

インドの賢人 ヴィヴェーカーナンダ生誕150周年記念

「スワーミー・ヴィヴェーカーナンダの生涯とメッセージ」

講師 スワーミー・サッティャローカーナンダ師

場所 アンスティチュ・フランセ関西(関西日仏学館・稲畑ホール)

時 2013年 6月22日 (土) 午後2時―3時半

「ヴィヴェーカーナンダの言葉は偉大な音楽であり、文はベートーベンのスタイル、感動的なリズムはヘンデルのコーラスのマーチのようである。」(ロマン・ロラン)

講師紹介 1949年九州生まれ。1973年神戸大学経済学部卒業。1974年大阪大学、インド哲学科研究生。1976年からラーマクリシュナ教団入門、ブラマチャーリー(修行僧)からインドのハイデラバードの僧院で、世界的に有名なインドの僧スワーミー・ランガナーターナンダ師の下で修行、秘書を経て、現在シンガポール僧院の副院長として霊性の奉仕活動を続けている。

<朗読とピアノ>オマージュ 宮本正清 2013年6月22日(土)午後2時―4時

プログラム & ノート

2013年7月6日(土)午後1時半~3時

会場 アンスティチュ フランセ関西 稲畑ホール

オマージュ 宮本正清 <朗読とピアノ>

<朗読>宮本正清詩集 戦時のつぶやき『焼き殺されたいとし子らへ』

4篇 皺、空、問、わらい *① 宮本ヱイ子

ロラン『戦時の日記』宮本正清 訳 村田まち子

『ジャン・クリストフ物語』宮本正清 翻案

中田裕子 山本和枝 下郡 由 西尾順子

*①わらい コラ ブルニョン …… ロマン・ロランの小説の主人公。ゴール地方の木工職人コラ ブルニョンの飲んで食べて楽しむフランス人特有の自由闊達な物語。

『戦時の日記』

『ジャン・クリストフ物語』

『ジャン・クリストフ』は音楽家の一生を描いた大河小説である。はじまりは幼少期「あけぼの」の巻からである。その「あけぼの」を子ども向けに翻案したものを、今回、音楽を核に主人公クリストフが直面する困難、貧困、差別、いじめ、不正の場面を抜粋して朗読する。

登場人物

ジャン・クリストフ 主人公(音楽家)

メルキオール 父(将来を嘱望されていた音楽家であったが酒におぼれる)

ルイーザ 母(貧しい階層出身)

ゴットフリート 母の弟 叔父 行商人

ジャン・ミシェル 祖父(元宮廷音楽隊長) メルキオールの父

<ピアノ演奏>

・ポール・デュパン/ジャン・クリストフより

「ゴットフリートおじさんとの会話」(8分)

小説中のシーンを忠実に再現した作品。ゴットフリートの素朴な歌は少年クリストフの心に衝撃を与え、その感動は彼の生き方・考え方までにも及ぶ。最後は作曲家デュパンの指示で「大コラールのように」と書かれる通り歌は少年の宇宙に響き渡る。

ドビュッシー/アラベスク 第1番 (4分半)

水の反映 ―「映像 第1集より」 (5分半)

花火 ―「前奏曲集 第2巻より」 (5分)

ロマン・ロランと同時代を生きたドビュッシーの作品から。

「アラベスク」は「アラビア風の唐草模様のように装飾が多く華やかな曲」の意味。

「水の反映」では、水の動きや反射する光の戯れ、またそれを見る人の心の動きまでもが表現される。

「花火」は7月14日・フランス革命記念日に打ち上がる花火や人々のざわめき・興奮が描かれ、最後にはフランス国歌も聴こえる。(岡田真季 記)

Paul Dupin(1865-1949)フランスの作曲家。独学で作曲を学ぶ。ロランの『ジャン・クリストフ』に強い影響を受けて作曲、ロマン・ロランの支援を受け1908年に『ジャン・クリストフ』を発表。孤独と病弱に苦しめられる。

ピアノ 岡田真季

桐朋学園大学音楽学部ピアノ科卒業。パリ国立地方音楽院(現CRR de PARIS)最高等課程で審査員満場一致の最優秀の成績で卒業。東京ニューシテイー管弦楽団、関西フイルとの共演、フランス クレ・ドール コンクール一位をはじめ、国内外のコンクールで優秀な成績をおさめる。2010年5年間の留学を終えて帰国。京都、東京にてソロリサイタル、大阪いずみホールではキエフ国立交響楽団とラフマニノフのコンチェルト第三番を共演。雑誌「音楽の友」にて「多様な音色と響きを曲想に沿って積み上げ、スケールの大きい全体像を構築する演奏家、高い技術と深い音楽性とが相乗した刺激的な演奏会」と評される。

(敬称略)

公開講演会 報告 2012年10月20日(土)午後1時半―3時 「ロマン・ロランと賀川豊彦」―戦いを超えて・死線を越えて-(濱田陽氏)

公開講演会

2012年10月20日(土)午後1時半―午後3時

「ロマン・ロランと賀川豊彦」−戦いを超えて・死線を越えて-

講師 濱田 陽氏 帝京大学文学部准教授

場所 アンスティチュ・フランセ関西(関西日仏学館・稲畑ホール)

ロマン・ロランと賀川豊彦とを合わせ鏡のようにして対比させながら、日本とヨーロッパの偉大な精神がそれぞれにいかにして精神の自由と友を求めて響き合っていったのかを解き明かした講演会であった。

現代の日本に生きる弱い私たちにとって、彼らの偉大な思想に依存するのではなく、それを咀嚼したうえで守り伝えていく必要性が説かれた。

【講師紹介】

徳島県生まれ(一九六八年)。京都大学法学部卒業、京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。博士(人間・環境学)。高校時代にロラン作品、学部在学中にロマン・ロラン研究所に出会い、現代日本人がロランに親しむことの意味について思索を深めた。マッギル大学客員研究員、国際日本文化研究センター講師(文明研究プロジェクト担当)等を経て、現在、帝京大学文学部准教授。専攻は比較宗教文化、国際日本研究、文明論。著書『共存の哲学 —複数宗教からの思考形式—』、共著『環境と文明 新しい世紀のための知的創造』、『韓中日文化コードを読む』等多数。

朗読会 2012年7月28日(土)午後2時―4時 『魅せられたる魂』 第二巻 -夏ー

ロマン・ロラン セミナー

<朗読会>報告

時 7月28日(土)午後2時―4時

所 ロマン・ロラン研究所

テクスト『魅せられたる魂』 第二巻 -夏ー

夏は3部構成であるが、今回は第1回目である。引き続き朗読を予定している。

「闘うため、探すためにして、見出すためならず、また譲るためならず」と扉書に導かれながら物語は展開する。

父のない子を生む決心、母性、世間の偏見、破産、貧困、シングルマザーとして生きる闘いと誇り、恋愛、生と死、神、さまざまなテーマを各自が選択して持ち時間10分で朗読。

朗読案内役 宮本ヱイ子

朗読者 山本和枝、下郡 由、中田裕子、権 英子、西尾順子。

戸外は37度を超える酷暑であった。その暑さに負けない重いテーマの朗読ながら参加者にすんなり入っていく心地よさが和室のサロンに清新な風を送った。女性の真摯な生き方への共感であった。時代背景は1900年のパリ万博から第一次世界大戦勃発まで。

朗読者と参加者の自分体験と女主人公アンネットの生き方を和やかに討論。遠く100年を経ても、遠くパリからも、いかに身近に私たちに迫ってくることか。次回に話をつなげていく。

『ロマン・ロラン伝』翻訳・出版記念会(東京会場)-小尾俊人氏へのオマージュを込めて- 2012年3月29日(木)午後6時―8時

『ロマン・ロラン伝』翻訳・出版記念会

―小尾俊人氏へのオマージュを込めて―

日時 2012年3月29日(木)午後6時―8時

場所 日本出版クラブ会館場所

<プログラム>

1.挨拶 主催者 財団法人ロマン・ロラン研究所 理事長 西成勝好

出版社 みすず書房 社長 持谷 寿夫 氏

編集部長 守田省吾 氏

2.ミニコンサート

琴とヴァイオリン合奏

「春の海 」宮城道雄作曲

「夢のあと」 フォーレ作曲

(出演者)

筝曲家 大谷祥子さん(友情出演)

ヴァイオリニスト 白須 今さん

3.立食パーティー 。

朗読会 2012年3月5日(月)午後2時半―4時 「女たちの祭典・ワークショップ 『魅せられたる魂』を朗読する」

ロマン・ロラン セミナー 2012年3月5日(月)2時―4時

―ひな祭りに寄せてー 女たちの祭典

『魅せられたる魂』 ワークショップ

「アンネットとシルヴィ」を朗読。

朗読者 村田まち子(朗読家)、下郡 由、中田裕子、権英子、山本和枝ほか

司会/進行 宮本ヱイ子

初めての参加者は「魅せられたる魂」に描かれたアンネットの生き方に共感し、

現代社会を生きる女性に通じる強さを発見した。

また、読書会メンバーは、朗読を通して「魅せられたる魂」の魅力を再発見した。

「魅せられたる魂」の朗読会は今後も継続予定。

『ロマン・ロラン伝』翻訳・出版記念会(京都会場)-小尾俊人氏へのオマージュを込めて- 2012年1月27日(金)午後4時―6時半

『ロマン・ロラン伝』翻訳・出版記念会』―小尾俊人氏へのオマージュを込めてー

2011年12月27日(金)午後4時―6時半

<プログラム>

第1部

講演1:「『ロマン・ロラン伝』を翻訳し いま、『ジャン・クリストフ』を読み返して」

村上光彦先生(翻訳者)

講演2:「ロマン・ロランとみすず書房と小尾俊人さん」

守田省吾先生(みすず書房編集部長)

第2部

<立食パーティー>

スピーチ:フランス総領事・関西日仏学館館長 P・ジャンヴィエ・カミヤマ氏

場所 関西日仏学館 稲畑ホール & ル・カフェ

京都市左京区吉田泉田町

朗読会 2011年2月19日(土)午後2時半―4時 「トルストイとロマン・ロラン」

朗読会 トルストイ没後100年に思いを馳せて「トルストイとロマン・ロラン」

日時: 2011年2月19日(土)午後2時半―4時

場所: 関西日仏学館 稲畑ホール

テクスト『伯爵様』 ロマン・ロランとトルストイ往復書簡 蛯原徳夫・訳

『トルストイの生涯』(1911) 宮本正清・訳

1.『伯爵様』より

ロランからトルストイへ ・・・安藤知子

トルストイからロランへ ・・・宮本ヱイ子

2.『トルストイの生涯』

「戦争と平和」より ・・・西尾順子

「懺悔と宗教的危機」より ・・・中田裕子

「復活」より ・・・下郡由

「彼の顔は決定的な顔だちとなり」 ・・・村田まち子

「闘いは終わった」より

公開講演会 報告 2011年11月19日(土)午後2時―4時 『フロイトとロラン -災厄の後に、幻想の前で- 』(小森謙一郎氏)

公開講演会 2011年11月19日(土)午後2時―3時半

『フロイトとロラン -災厄の後に、幻想の前で 』

講師 小森謙一郎氏 武蔵大学准教授

場所 京大百周年 時計台記念館・会議室Ⅳ

ロランとフロイトの間で交わされた限られた書簡などを手掛かりに、

ともに20世紀の偉大な思想家である二人の間の希有な友愛関係と

思考の対話をテーマとして、ヨーロッパ思想史の研究者である

小森氏による講演がなされた。

【講師紹介】

1975年、東京都生まれ。

東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。

専攻:ヨーロッパ思想史。

関連する論文:

「留保された未来」(『思想』第1034号)

「自然学の後に来るもの」(『思想』第1049号)

神谷郁代ピアノリサイタル 10月9日(土)午後2時―3時半 京都堀川音楽高校ホール

神谷郁代ピアノリサイタル

10月9日(土)午後2時―3時半 京都堀川音楽高校ホール

このたびのピアノリサイタルには多大のご尽力を賜りまして誠にありがとうございました。感動的な演奏に温かい拍手が送られました。変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。ありがとうございました。

なお、当日の参加者は298人。座席数300席。

平成22年度京都市幼児・児童・生徒作品展および姉妹都市交歓作品展 京都市美術館 2010年9月29日―10月3日

ロマン・ロラン研究所に所蔵しています57年前のフランスの子供たちの絵28点を、平成22年度京都市幼児・児童・生徒作品展および姉妹都市交歓作品展に特別に出品させていただきました。

会期 2010年9月29日―10月3日 午前9時―午後5時

会場 京都市美術館 本館

ロマン・ロラン セミナー 2010.7.24

2010年7月24日

ロマン・ロラン セミナー

於 関西日仏学館

小林多喜二とロマン・ロラン

反戦争・世界主義の文学を求めて

エヴリン・オドリ(Evelyne Lesigne-Audoly)

はじめに

小林多喜二とロマン・ロラン - その接点は?

0. 『蟹工船』について(自己紹介に代えて)

『蟹工船』について

小説概要

2008年における『蟹工船』

仏語訳『蟹工船』について

1. 小林多喜二とロマン・ロラン - 平和の使徒・国境なき作家

戦乱の世を背景に、厭戦感が広がったヨーロッパ

早い時期から戦争中止を呼びかけたロマン・ロラン

死にいたる弾圧を恐れず、帝国主義戦争に抵抗し平和のために闘った小林多喜二

2. クラルテ運動と文芸雑誌『種蒔く人』

創刊者:小牧近江

フランスの平和主義と日本プロレタリア文学の架け橋

ロマン・ロランとアンリ・バルビュスの思想に傾倒

日本への帰国後、平和主義の為に活動

3. 反戦文学 - 『蟹工船』の場合

4. 反戦文学 - 『戦いを超えて』の場合

むすび

ロマン・ロランと小林多喜二の響き合う声

ロランと多喜二が21世紀に教えてくれる事は?

講演会 「犠牲の宗教への問い―ロマン・ロランの思い出に」 高橋哲哉氏

講演会

| 「犠牲の宗教への問い――ロマン・ロランの思い出に」高橋哲哉氏略歴1956年福島県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科教授。二十世紀西欧哲学を研究し、哲学者として政治・社会・歴史の諸問題を論究。著書 * 『記憶のエチカ――戦争・哲学・アウシュビッツ』(岩波書店 1995年) * 『デリダ――脱構築』(講談社 1998年) * 『戦後責任論』(講談社, 1999年/講談社学術文庫 2005年,ISBN 978-4061597044) * 『靖国問題』(筑摩書房[ちくま新書], 2005年,ISBN 978-4480062321) * 『国家と犠牲』(日本放送出版協会)と き 2009年10月24日(土)14時 ところ 関西日仏学館 http://www.ifjkansai.or.jp/ かいひ 500円(賛助会員無料) |

フー・ツォン ピアノ リサイタル

朗読会 『ジャン・クリストフ物語』 生演奏つき

朗読会 『ジャン・クリストフ物語』 生演奏つき

2009年2月7日 於:関西日仏学館

4回目を迎えた朗読会も皆様のお陰様で盛会でした。

今回、初の試みとして、BGMをこれまでの既成のCDから、ピアノの生演奏にしました。

使用した音楽も、ピアノ演奏者の岩坂富美子さんにオリジナル曲を作曲していただき

ました。

朗読と調和がとれていたと、大変好評でした。

ロマン・ロランを偲んで 永田和子

《これは、2008.11.17 高知新聞社 「月曜随想」掲載記事をもとに、編集部で写真を加えて再構成したものです》

ロマン・ロランを偲んで

永田 和子

去る十月二日から五日にかけて第一次大戦終結九十年を記念した国際平和シンポジウムが、フランスのロマン・ロラン協会主催でヴェズ レーやロラン生誕地のクラムシー等で開かれ、わたしたち日本人有志も参加することとなった。

ブルゴーニユにある丘の町ヴエズレーは大河小説「ジャン・クリストフ」で一九一五年度ノーベル文学賞を受賞したフランスの作家ロマン・ロラン(一 八六六ー一九四四年)が晩年の七年間を過ごし、パリ解放まではドイツ軍の監視を受けながら生きていた終焉の地である。

丘の上に建つ聖マリー・マドレーヌ寺院はスペインのサンティアゴ・デ・コンポステラ巡礼の出発点の一つであり、第二次大戦終了の翌年の一九四六年に一人の司祭の呼びかけで「かつて人々が目指した理想の世界を築こう。平和のためにヴェズレーの丘で祈ろう」とヨーロッパ中から四万人の人々がヴェズレーに集まった。

その中に四人のドイツ人が廃材で作った十字架を担って坂道を上っていった。

その十字架は今も寺院の中に飾られている。

研究集会や映画祭などが組まれる中で、京都ロマン・ロラン研究所は聖マリー・マドレーヌ寺院で詩朗読とピアノコンサーを開催した。

詩は戦時中、京都府警中立売署へ連行され、六十一日間の牢獄生活を送った土佐人宮本正清の詩集「焼き殺されたいとし子ら へ」の一節を日仏二カ国語で朗詠し、ピアニスト神谷郁代がべートーヴエンのソナタ「月光」、「ハンマークラヴィア第二楽章」、ピアノ協奏曲「皇帝第二楽章」などを演奏した。特に「皇帝」はナチスドイツの占領直前にベルギーのエリザベート女王がロランを訪問した時、ロラン自身がピアノを弾いて女王を迎えた曲である。

夜九時からはじまった朗読とコンサートは聴衆の心を掴み、閉会後も私たちは語り合い、写真を撮り合って交流し、修道士が「もう入口を占めます」叫ぶまで感動の渦の中に居た。寺院の外に出ると、ヴェズレーの夜空は満天の星が大きく輝いていた。天に近いのだという実感とともに静まりかえつた坂道をわたしたちは坂下の宿の方へ歩いていった。なお午前中にプレーヴの墓参りをすまし、夕方にはクラムシーの町の歓迎会にも出席していた。

翌々日、わたしたちはスイスに向かった。昭和三年、四年と、別々に土佐人の上田秋夫と片山敏彦がスイス・ヴィルヌーヴのヴイラ(荘)オルガににロランを訪ねているからである。

ヴィルヌーヴはバイロンの詩で有名なション城に近く、第一次大戦中、ジュネーヴ国際赤十字の戦時俘虜事務局で働きながら平和活動をしていたロランは大正十一年から十六年間、ヴイルヌーヴで父や妹と住まっていた。上田、片山の泊まったバイロンホテルは門柱二本にそれぞれ「HOTEL」「BYRON」と名前がはめこまれているだけで、はとんど実在しない。ただ一部の建物が老人ホームになっていて、老ヴィクトル・ユゴーが泊まった客間は昔のまま、保存されていた。

「ロマン・ロラン通り」にあるオルガ荘は持ち主が転々としたが健在であった。ロランがその生涯で政治問題に深く関わったのは、このオルガ荘時代である。ロランの話し相手であった胡桃の老樹は今はないが、この庭に来たタゴール一家、ガンジー、ネルー一家、ツヴァイク、マルチネ等、知名人の姿を想像した。ロランが、上田秋夫が片山敏彦が歩んだであろう小径をわたしは歩み続けた。そして眼前にひろがるレマン潮、向こうのスイスの山々の尾根、たなびく白雲、そして風、出発の時を惜しんだ。

(ロマン・ロラン研究所理事

ロマン・ロランと大震災 尾埜善司

ロマン・ロランと大震災 尾埜善司

三年前に阪神大震災がおきました。私たちにとっては突如。ベットの上で激しく上下に何物かにゆすられつつ「死」をイメージしました。廊下をはいながら、ふとロマン・ロラン『魅せられたる魂』の場面が心に浮かびました。シシリア島の大地震でブルーノ・キアレンツア伯は家族と邸宅すべてを失い、心身とも深く傷つきながら沼地の一軒家に一年こもり、雇いの婆さんの熱病をやむ十三歳の息子を引き取り、残った別荘に二人で暮らし、少年を看護し、日々ギリシャ神話を語ってやる。一年後少年は死ぬ。ブルーノは一人で少年をかかえて海の方へ下り、斜面のハタンキョウの若樹の群れに埋め、石の塚を立て唯一の文字を刻む。『不死なる者』――私が大震災直後にイメージしたのは少年を埋めるこの場面です。邸宅の廃墟の上には【光によって、愛を】と記されたキアレンツア家の楯形が残っていました。みすず全集版第三巻185ページ。

それからのブルーノ伯の行動はすごい。インド、チベットにわけいり乞食、巡礼生活も経て危険な社会活動に献身します。

まことにロマン・ロランは大震災を受けた者にも一ページごとに心の安らぎと生き抜くエネルギーを与えてくれるのです。

ロランは心の自伝『周航』で日本に呼びかけています。「神聖な山の下では火が燃え、その火は都市を周期的に揺り動かす。都市たちがその鼓動を感じない日はないが、日本の魂は氷と火と、山と海とで、みずからの調和を作り出している。」

いま私たちはこれに合ったイメージを持っているでしょうか。日本の行政は大震災後、直ちに民家の群れの跡に広い直線道路と画一的なビルの新築のみを計画しました。私たちは、ロマン・ロランが発信してくれているイメージを心にはぐくみ、行動するときに直面しています。 (1998年記)

「ピエールとリュース」の新装版

「ピエールとリュース」の新装版

| ロマン・ロラン 宮本正清 訳 四六判・128頁 みすず書房 定価1680円(本体1600円) ISBN4-622-07223-8 C0097 1965.05.15[初版]2006.05.22[新装] PIERRE ET LUCE by Romain Rolland |

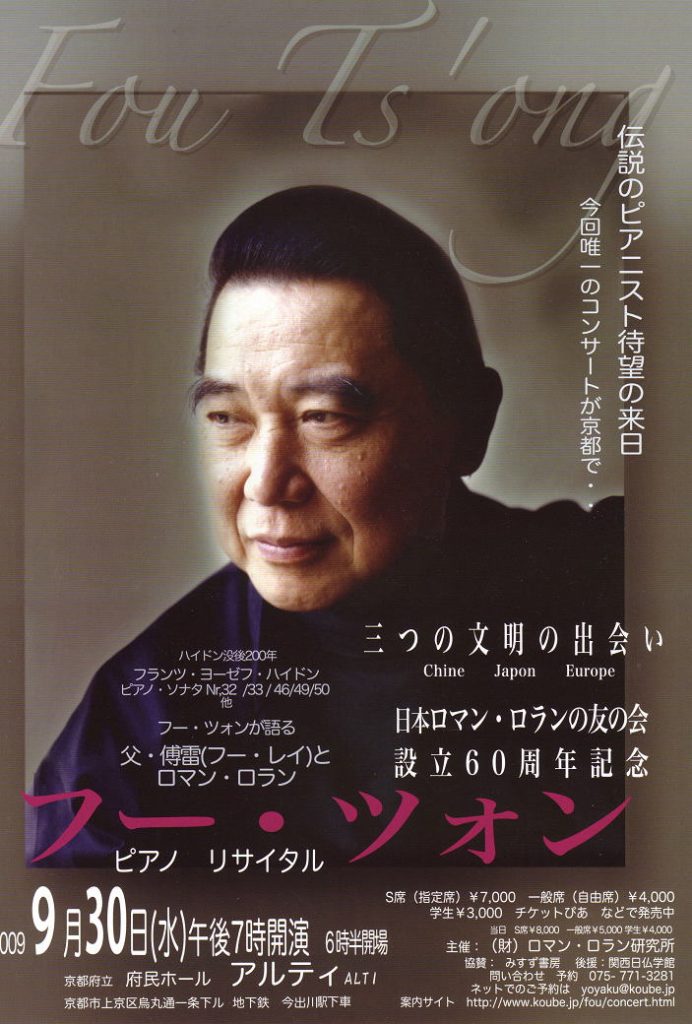

出版 2004年1月 『京 都・半鐘山の鐘よ鳴れ!』 宮本 ヱイ子著

『京都・半鐘山の鐘よ鳴れ!』 宮本 ヱイ子 著

とうとう私はパリまで来てしまった。これまで何度も訪れてきたパリだが、今回は特別の目的がある。ユネスコの世界遺産センターヘ、古都の「小さな山の保全」を要請するためである。京都の市中に残された小さな山だが、私たち住民の暮らしに密着したかけがえのない里山である。破壊は地球環境劣化にもつながる。その思いが昂じて、山の自然を護るため、ユネスコから京都市へ勧告を出してもらう渡仏である。

ユネスコ本部のあるパリは、世界で一番美しい都市と言われている。そのパリには山がない。「山がないから」「人工的な都市だから」と言って、パリを嫌ったフランスの大作家や芸術家のことを私は思い出しながら、京都の山々が与える水を含んだ風を懐かしんでいる。

京都は三方山に囲まれた盆地である。太古の昔、湖の底から形成されたという。京都が醸しだす風景を江戸の文人、頼山陽は「山紫水明の処」と謳い、ペンネームを″東山三十六峰外史”と号した。日本の思想の根元を築いた法然、道元、親鸞、日蓮は、いずれも東山・比叡の山々に籠もり修行した。山には邪気を断ち切る清明な霊気があり、信仰の場であった。

ところが今、京都の存在そのものである山であり、森であるところが危うくなっている。特に京都市街にある法的に守られないヽヽヽヽヽヽヽヽ鎮守の森、子供たちが遊んだ「トトロの山」の原風景である名もない小さなヽヽヽヽヽヽヽ里山に危機が迫っている。

私の住む東山山麓の先端、わが家と隣接する市街化区域に突き出た半島のような小山、通称半鐘山の宅地造成開発問題が起きてはやくも五年が過ぎた。私たちは「半鐘山と北白川を守る会」を結成し、開発反対の運動を展開してきた。京都市が出した「開発許可」に対して、住民側は開発審査会へ、その取り消し請求を提出した。それに対して、「開発は違法ではない」と、二〇〇二年一月二十三日(木)、異例の付言つきではあるが棄却の裁決が出された。現行法では森を守れないことの宣告である。それでは、これらの山林が無秩序に開発され、宅地造成されていく運命として、このまま放置していいものだろうか。

私たちは、京都市長を相手に、二〇〇二年四月二十二日、「開発許可」処分取り消しを、京都地方裁判所へ提訴した。

今、厳しい破壊の現実に直面している半鐘山問題は、京都の市街化区域にある他の三十数カ所、三七ヘクタールの里山や緑地にもあてはまる。そればかりか、日本各地に点在する森、里山、緑地に共通する課題を内包している。しかも、半鐘山は、ユネスコの古都・世界文化遺産に登録されている慈照寺<銀閣寺>の周辺、緩衝地帯バッファーゾ-ンである。そのことを考慮すれば、いっそう放置しがたい重大事件といえよう。

私たちの運動はささやかなものだが、行政、業者、住民が激突した波乱に満ちたものだった。私は住民側当事者として、何はともあれ、この孤独な小山の行く末が気に掛かる。

半鐘山問題の到達点は、今後の環境問題の出発でもあり、判例ともなるだろう。ごまめの歯ぎしりに過ぎない小さな声であるが、私は時を追って書き留めてきた。本書は、台風の日の中にあった、そして今もそこにいる私を通して描く環境ドキュメンタリーである。

「戦い終わって、山無し」では哀しい。しかし、それが、世界中が見ている古都・京都の二十一世紀の幕開けになるかもしれない。

(著書プロローグより、構成:編集室)

下記は、「京都新聞」 2004.01.19 News を引用させていただきました。(編集室)

半鐘山開発の環境運動まとめ

左京 守る会・女性が本出版

東山連峰の銀閣寺山支脈にあたる通称「半鐘山」(京都市左京区)の開発問題で、里山の緑保全を求めて環境運動を続けている住民が、これまでの経過をまとめる本を出版した。突然の開発通告に戸惑った住民たちが、請願や行政訴訟などに取り組んだ経過を市民の率直な感覚でつづり、京都の町と自然のかかわりや環境行政のあり方を問いかけている。

「半鐘山と北白川を守る会」メンバーの同区銀閣寺前町、宮本ヱイ子さん(60)がまとめた「京都・半鐘山の鐘よ鳴れ!」。

半鐘山は銀閣寺山から西へ延びた支脈の先端にあり、市街地に隣接した里山の緑を残していた。ところが、1998年3月に民間業者が宅地開発を通告し、周辺住民らが反対に立ち上がった。最初はなすすべも知らず、市役所のどの課に訴えたらいいかも分からない状況で始められ、本では率直な驚きや憤りを織り交ぜてつづっている。

半鐘山は歴史的風土保存地区などに指定されているが、市街化区域として開発可能地域でもあり、業者の開発申請に対して京都市は許可を出している。現在、住民は市を相手取り開発許可取り消しを求めて提訴する一方、開発工事差し止め仮処分を申し立て、先月、京都地裁が工事を差し止める決定をしている。

こうした運動に加え、里山の緑が京都の町にいかに重要か考えるシンポジウムの開催や世界遺産・銀閣寺の緩衝地帯としての大切さをユネスコに訴えたことなど、さまざまな視点で考えてきた活動を克明に記している。

宮本さんは「半鐘山は市街地と自然の波打ち際。ここが守れないと自然がどうなるか。環境保全に対する法の不備や環境行政を考える教材にと本にした。一石を投じられたらいい」と話す。1800円で法蔵館から全国の書店で発売する。

写真= 「環境行政に一石を投じたい」という「京都・半鐘山の鐘よ鳴れ!」を出版した宮本さん

2003年11月22日 講 演 於京都・関西日仏学館 「ロマン・ロランを読みながら、今の世界を考える」 峯 村 泰 光

ロマン・ロランを読みながら、今の世界を考える

峯村 泰光 みねむら やすてる

ロマン・ロランの一人の読者として、私はいまの時代について、考えていることや感じていることを、おもに戦争と平和の問題を中心にお話ししてみたいと思います。

20世紀には大きな戦争が二度もありました。それはロマン・ロランが生きていた時代のことです。第二次世界大戦の最後にヒロシマとナガサキに原爆が落とされましたが、その前の年の暮にロマン・ロランは亡くなりました。

その後の半世紀あまりにわたる核の時代を私たちは生きてきました。そしていま、21世紀に入ったとたんに、イラク戦争が起こされ、最強国のアメリカによる「新しい戦争」の時代に、おたがい身をさらすことになりました。

そこで20世紀最大の世界市民的なユマニスト、ロマン・ロランを読みながら、この容易ならざる時代を生きのびる手がかりをさぐっていきたいと思うのです。

世界市民についてはあとでまた触れたいと思いますが、ロマン・ロランを読んでこられたみなさんは、すでに世界市民的な感覚を持っておられるのではないでしょうか。ロマン・ロランの大きさを、片山敏彦さんは、ゲーテのようだと言っておられました。また、1966年9月にヴェズレーで開かれたロマン・ロラン生誕百周年記念の国際討論集会で、日本代表として出席した蛯原徳夫さんは次のように述べておられます。

ロマン・ロランは、たんに芸術家であろうとするよりも、みずから真実な人間となることによって、人びとに人間としての本質を意識させようとした。その根本的な影響力は、彼の思想の普遍的性格に由来している。彼は西洋人であるとともに東洋人でもあったのであり、真の意味での「世界市民」(Weltbürger)であった。

と言われて、インドのヴェーダ思想や、ガンジー、タゴールに深い理解を示したロランが、日本の読者にも熱心に読まれている事情を話されました。蛯原さんはまた、『ジャン・クリストフ』の主人公は、「国籍や人種をこえた普遍的人間像、世界市民に成ったのだ」ということも書いています(蛯原徳夫『ロマン・ロラン』アポロン社)。

生きているということ 私がはじめて『ジャン・クリストフ』に出会ったのは、15歳の時でした。そのころ、片山敏彦訳の第一巻〈曙〉が、みすず書房から出たばかりでした。信州の田舎の新制中学で、担任の国語の先生がもっていたんです。

ロマン・ロランの世界は、非常に広くて、深くて、大きいことを私たちはいま知っています。そのことを、その南小川中学校の傳田正直先生は、生徒たちに熱心に話してくれました。あの優雅なフランス装の本『ジャン・クリストフ』第一巻を手に、もう若くはない先生が目をかがやかせて、「生きているということは、素晴らしいことだ」といわれました。私はその本をぜひ読んでみたくなりました。そして貸してもらいました。

この先生はそれまで旧制中学で教えていた人で、歌人でした。宮沢賢治の童話を授業の中でいくつも読んでくれたり、良寛の話をしてくれるような人でした。ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』を借りて読んだこともあります。私は長野市に生まれて、疎開先の小川村で傳田先生にめぐり逢うことができました。『ジャン・クリストフ』は、まるで太陽のようでした。そして、ここにはなんでも書いてある、と思いました。

その二年後に私は上京して、尾埜さんなんかと同じように、荻窪の片山敏彦先生のお宅に寄せていただくようになりました。ロマン・ロランの友の会の会員で、青木やよひさんにいろいろお世話になっていた一人です。1954年7月末に、第十巻〈新しい日〉が出て『ジャン・クリストフ』が完結した時は、蛯原徳夫先生のお宅で開かれたお祝いの席に参加させていただきました。つまり私は、片山敏彦訳のクリストフとともに成長したということになります。

みすず書房のロマン・ロラン全集が生み出されつつあった頃の東京の様子を、その一端ですがもう少しお話ししたいと思います。

1953年4月下旬に京都と大阪で、片山敏彦、宮本正清、蛯原徳夫の三先生による、ロマン・ロランについての講演会がありました。三先生はそのあと奈良にも行かれましたが、私は、その春から大阪市立大学で教えておられた蛯原徳夫さんと、奈良出身の山口三夫さんのおかげで、それらの催しのすべてに連れていってもらいました。

杉並区沓掛町の蛯原先生留守宅には奥さんが住んでおられました。片山家に近いので、いつのまにか部屋を借りて住みつく人も増えて、私たちは「沓掛御殿」と呼んでいました。そこで毎週のように集まっては賑やかにやっていたのが、村上光彦、清水茂、北沢方邦、美田稔といった、その後ロマン・ロラン全集の訳者に名を連ねる面々です。そのほかにも何人かいましたが、そこに来れば一度に用事の足りる青木やよひさんも時々現れていたと思います。青木さんはその年の2月から東京で開かれていた研究会の世話人でもありました。みんなが集まるのは庭に面した中央の大きな部屋で〈ラルース〉百科事典なんかが並んでいて、そこには山口三夫さんが弟さんと住んでいました。

1954年は中小の出版社がバタバタとつぶれるような不況の年でしたが、『ユニテ』もこの年はガリ版刷りで出ています(Ⅵ・Ⅶ・Ⅷ)。しかしロマン・ロランの青春の書と、若さの勢いで、あのころの「沓掛御殿」は、本当にいきいきとした祝祭的な気分に溢れていました。「生きているということは、素晴らしい」という感じで、私たちの心にはいつもロマン・ロランが遍在していました。

そしてそのような空気は、そのころ世界と日本の各地に生まれていた「ロマン・ロランの友の会」の活動などもあって、世界中に広がっていたのではないかと思います。当時の『ユニテ』に記録があります。まだみんな貧しかったけれど、戦後の希望に満ちた時代でした。ロマン・ロラン全集について言えば、8年がかりの〈第一次〉が完結に近づいていました。

みすず書房という出版社は、たいへん幸運な出発をしたと思います。推進力の中心だった小尾俊人さんの剛毅な情熱と並はずれた努力は、その魅力的な企画と高雅な装丁造本からも、優れた協力者を獲得していきました。最初の大企画だったロマン・ロラン全集の訳者たちは、さきの三先生はじめみんな、魂の清らかな素晴らしい人たちでした。

私はその後、小さな出版社の仕事や、雑誌の編集も多少経験しましたが、あのように献身的な人たちを見たことがありません。青木さんのような編集者についても同じです。まさに、「ロマン・ロランの友」だったんですね。

ですから私にとって、みすず書房は常に高い峯のような存在でした。15分きざみのテレビ時代になった今では、あのような個人全集や大河小説は、書店の棚では目にすることもできません。そして、版元に一部分少しあるだけで、もう当分は手に入りません。磨きぬかれた〈第三次〉『ロマン・ロラン全集』(以下=全集)を持っている人は、まちがいなく宝の山を持っているのだと思います。図書館にある本もだいじにしたいものです。

「沓掛御殿」の人たちとは、その後も時々会っていました。蛯原さんは15年前、山口さんは7年前に亡くなりましたが、なにしろ、魅せられた魂の人たちですから、いつまでも若々しい青年のような心を持った人たちです。

ロマン・ロランと戦争 さて宝の山の中身のことですが、ロマン・ロランの読まれ方は多様で、それぞれ「私のロマン・ロラン」があるのだと思います。それほどに多面多様な創造的活動を行い、そのいずれもが一等星のきらめきを見せた作家でした。ああいう人はほかにはちょっといないんじゃないでしょうか。いまの時代の物差しに合わないスケールで、時々見えにくくなるのかもしれません。『ユニテ』28号の連載で、村上光彦さんは「わが国におけるロマン・ロラン受容は、いわば蝕の位相にさしかかっている」と言っておられます(蝕は日蝕月蝕の蝕です)。うまい言い方だと思いました。なるほど、いまは曇天つづきで、新しい世代にはなかなか光が届きません。そしてそのことこそが、いまの時代を物語っているのではないでしょうか。

『ジャン・クリストフ』が書きはじめられたのは1903年でした。順次発表されて姿を現したクリストフが、人びとのうちに生きるようになって、今年で100年になります。クリストフの時代背景は、1870年の普仏戦争から第一次世界大戦前夜までですが、主人公はいまなお人びとの心の中に、時代を越えて生きているのです。

ロランは『ジャン・クリストフ』の最終巻〈新しい日〉の中で、世界大戦が始まることを予見しています。それを書いた三カ月後にバルカン戦争が起こり、二年後の1914年には第一次世界大戦が始まりました。空前の大規模な戦争に直面したロランは、たまたま旅行でいたスイスに、腰をおろして、大戦争の本質を見すえることになります。

この時ロランは、スイスの、レマン湖東北岸のヴヴェーに数週間前から滞在していて、まことに幸せな日々を送っていたらしいのです。戦争勃発は「不意打ち」だったと自伝に記し、当時のことを追想しています。

戦争中の私の行動――戦時において戦乱を立ち超えての平和の行動――の反響は世界中にひろがったが、その行動のために、私の内生活の自然な歩みは四年間以上も停止していた。 (全集17巻『内面の旅路』538頁)

50歳の峠を越えながら、ロマン・ロランが心ならずも踏み込んだ、けわしいいばらの道でした。

私はこんどの機会に、ふだんはあまり手をのばさなかった、ロランの『戦時の日記』(全集27~30巻)を全部見てみました。社会評論集(全集18巻)の『戦いを超えて』と『先駆者たち』はこれまでもよく読んでいましたが、〈日記〉といっしょに見ると、第一次世界大戦中のロマン・ロランその人と歴史的背景が立体的に立ち上がってきて、ふしぎな感動を覚えました。『戦時の日記』は単なる日記ではありません。ユニークな記録です。この日記を読み進めると、ロマン・ロランという人の偉大な行動の本質が明らかになってきます。大戦が始まるとどの国の世論も、憎しみの熱に浮かされて目が血走ってきました。ロランはその世論に抗して、ひとり敢然と立ち上がり、堂々と反戦のアピールをヨーロッパと世界に向けて発し続けたのです。

そして、関連する〈書簡集〉も何冊か読むことになり、この読書体験で私は、ロランをいっそう身近に感じるようになりました。ここで個別の内容について触れるのは不可能ですが、印象に残っていることを少し申し上げます。

20世紀は戦争の方法が、科学技術の応用で劇的に変化しました。しかし、第一次世界大戦ではまだ知識人の発言に重みがあり、その代表的存在がロマン・ロランでした。まったくの個人による反戦行動でした。その孤独な闘いぶりと、世間との関係は、戦時に書いて戦後に出版した小説『クレランボー』の主人公に幾分投影されています。そして、その「万人のために、万人に反対する」姿勢こそは、ロランその人の行動原理でした。これは実際には、なかなかできないことだと思います。行動原理にはもう一つ、精神の独立がありました。大戦後、世界の知識人に呼びかけたあの美しい「精神の独立宣言」の基盤になったものです。この二つの原則は、1898年9月の日記に、すでにその原形が誌されています(全集17巻『回想録』264頁)。付け焼刃ではなかったのです。

それにしても、ロランにとっては恐ろしい体験でした。辛酸をなめながら命がけで闘うロランの姿が『戦時の日記』にはあります。スイスにいたので信念を貫くことができたとはいえ、実際に身の危険を覚えることが度々ありました。たとえばそのことを書きながら「憎悪の起源は……〈広場の市〉の時期に発している」と感じることもあります(全集28巻『戦時の日記 Ⅱ』749頁~)。また、パリからやってくる家族と容易に会えない、というようなこともありました。眠れない夜も、多かったようです。良心の自由は、まさに辛酸をなめながら保たれていました。

病気がちのロランにとって、辛酸の味はなじみのものでもありました。1919年10月の日記には『ジャン・クリストフ』を書いている頃の、恐ろしい追想があります。そして、「わたしの医者はジャン・クリストフだった」というのです(全集31巻『インド』537頁)。1913年に初めて対話したツヴァイクも、「どのような精神的な労働力がこの外見のひ弱さの背後にかくれているか……」を後に感嘆をもって認めないわけにはいかなかった、と書いています(シュテファン・ツヴァイク『昨日の世界 Ⅰ』300頁、みすず書房)。

ロランは1914年12月の日記に、ローマ教皇の「回章」の内容を紹介しています。教皇はその中で、社会主義を批難して「富者に逆らう無産の徒は、正義と慈悲とに反して罪を犯している……」などと発言しているのです。ロランはこう書いています。「なんと人をくった慈愛! なんという貴族的な尊大さ! これを書いた人間は決して辛酸を味わったことがないということがわかる」(全集27巻『戦時の日記 Ⅰ』152頁~)。私はこれを読んでハッとし、眼を洗われる思いがしました。

どの国の人々であれ 悩み そしてたたかっており やがて 勝つであろう

自由な魂たちに ささぐ

『ジャン・クリストフ』巻頭のこの言葉は、ロラン自身の辛酸の味から生まれたものだったのです。

しかしクリストフは、戦時にスイスで暮らすロランを、物心両面で大いに助けたのでした。ことに1916年11月にノーベル文学賞を受けたあとは、世界中の熱心な読者からの手紙が、ロランを励ましました。

おもにスイスの新聞に載った『戦いを超えて』の内容は、1915年秋にパリで出版されるまでは、世界に正しく伝わりませんでした。本になると、たちまち各国語に翻訳されて、大戦中の世界に大きな反響を巻き起こしました。

同時に、戦争の煽動者たちによる激しい攻撃の的ともなり、根深い憎悪にさらされます。ところがロランの方は、憎しみを超えていて「私はどの民族も憎むことは出来ない」といいます。ここがロランの偉いところだと思います。

ロランの母の死は、『戦時の日記』の最も痛切な頁です。戦後のパリへ五年ぶりに直行して、母を看取りました。

ヘルマン・ヘッセとの交友は、清らかな美しい物語です(全集39巻)。国際赤十字俘虜事務局で奉仕活動をしていた頃から、ロランは度々ヘッセを訪ね、1922年にヘッセが贈った絵は、妹のマドレーヌ・ロランを魅惑しました。

ロマン・ロランは『マハトマ・ガンジー』(全集14巻)で、ガンジーの非暴力による行動の意味を、第一次大戦後の西洋に伝えました。現代では、人間の普遍的な価値を示す世界の思想として、人類の希望を支えているはずです。

社会評論集の全集18巻は、とてもなつかしい本です。若いころ山口三夫さんたちと時々読みました。『闘争の15年』の中の「過去への訣別」には、第一次世界大戦中のロランの思索と行動が総括的にまとめられています。同じ本の「パノラマ」がそれに続く年月を回顧したもので、この二篇を読めばロランの〈戦争と平和〉論がほぼ概観できます。

『革命によって平和を』は、ヒトラー政権が出現する前後の文章が多いのですが、迫ってくる戦争とファシズムの脅威に対して、ロランが鳴らした「集合太鼓」です。ロマン・ロランは、国際反戦会議のシンボルでした。

ロランは1932年6月に、日ごろ心の底を打ち明けているソフィーアへの手紙でこう言います。

行動は創造と同様に、私が呼吸するときと同様に、一つの自然の要求です。そして私は人類の未来のために闘いつづけますが、人類は結局、希望よりも憐憫の念を私にあたえます。それは自然の非論理性です。(全集35巻『したしいソフィーア』650頁)

ロマン・ロランの精神的自伝『内面の旅路』の中の「周航」は、はじめ1924年に書かれましたが、第二次世界大戦が始まって一年たった1940年9月に、加筆修正されています。

ヴェズレーの家のテラスから、ナチスの軍隊が進撃するのを見ながらも、74歳のロランはこう書いています。

私の全生涯は外観においては敗戦の連続であった。しかし私の内面にいるコラとクリストフとが私に言う――結局のところでは、勝利はわれわれのものだ! ――勝利は私のものである。〔……〕私が欲するのは、人類をみちびいている諸法則が勝つことなのだ。 (全集17巻『内面の旅路』564頁)

ロランはさらに、「私は、戦争のさなかに平和な心をもち、こんな地球の動乱の中で、確かめられた精神をもって、彼らに別れをつげる」と書きます(同、565頁)。そして「宇宙的・普遍的な夢のふところに還り」、「私の畠にもどる」(同頁)ことにしたロランは、『ロベスピエール』、「ベートーヴェン研究」の連作、『ペギー』を仕上げます。1944年夏のパリ解放を見とどけて、年末に亡くなりました。ロマン・ロランは勝っていたのです。

大戦下のフランスでロランは、絶望にさいなまれ、深い悲しみを心の底に湛えていたと思います。しかしロマン・ロランという人は、なんというやさしい言葉を人びとにかけ続けたことでしょう。私はそのことに深く打たれます。

ロマン・ロランが亡くなった半年後にアメリカで原子爆弾が完成しました。最初の核実験が1945年7月16日、ニューメキシコ州のアラモゴードで行われ、その20日後に原爆は、広島と長崎の、人間の頭上に落とされました。

消えた幻影 平和を取り戻した戦後の世界では、ロマン・ロランが盛んに読まれました。戦争から解放された明るい空気の一方で、米ソ対立による東西冷戦の時代が始まっていました。ロランの読まれ方もさまざまだったと思います。それが40年余りしてソ連があっけなく消滅してしまうと、おそらく世界中でロマン・ロランの読まれ方にかなりの異変が起きたものと思われます。その理由のほとんどは、つまりロランの「ソ連擁護」に対する批判ということのようです。そしてそれは、人びとの長年にわたる過剰な思い過ごしだったのかもしれません。

村上光彦氏は、最近の文章のなかで、ベルナール・デュシャトレ氏の『あるがままのロマン・ロラン』から、第二次世界大戦勃発前後のロランの未発表の日記を引用しています。

「わたしとしては、もう憤慨する力もない。わたしには人々が、諸国家が見える。いたるところ、同じである。昔からずっとそうであったように、同じである。彼らの政治は、奸策、野蛮、破廉恥のどれをとっても、なんの新味も見せてはいない。これまでの数世紀にわたってずっと行われてきたとおりの政治である。〔……〕正義と人間性という一新した基礎に立つ新世界がソ連で建設されてゆくものと期待してしまったのが、われわれの誤謬であった。われわれはレーニンの事業を信頼した。だが彼の後継者どもは、いまそれを踏みにじった」。

(つぎに、デュシャトレ氏の文章の要約が続いています。)

彼は、ソ連が〈国際革命〉の名のもとに汎スラヴ的帝国主義の相貌を露骨に示したことも告発した。ソ連は他国を征服しては、それを〈革命〉の美名で飾っていた。ロランはソ連の欺瞞を直視して胸を悪くするのだった。

ロランはそれより先、友人だったゴリキーの死が当局による毒殺だったらしいということに感づいていた。モスクワ裁判が続いて、スターリンがかつての僚友を粛清してゆく様子も遠くからみていた。あれやこれやで彼のソ連への信頼は前から揺らいでいたのだが、いまや最後の幻影まで崩れ去っていった。

そのころ、ロラン夫人のマリーと前夫とのあいだにできた息子のセルゲーがヴェズレーに来ていた。だが、彼はソ連に帰らなくてはならなかった。息子はまずパリに向かい、それっきり音信不通となった(二年後に戦死したことが、後年わかった)。マリーは不安に胸をさいなまれていた。そういう不安の虜となった妻のそばにいて、ロランはソ連との絶縁を公表するわけにいかなかった。彼の発言しだいでは、ソ連に帰ったセルゲーやその家族にどういう危害が及ぶか測りがたかったからだ。彼は(1939年9月末の日記に)こう書きつけた。

「もしわたしに妻がいなかったら(そしてわたしは当人にそう言った)――そしてとりわけ、愛する義理の息子がいなかったら(彼はモスクワで人質になっている)――またわたしがスイスに居住していたら(結婚しなかったらスイスに留まったはずなのだが)、わたしはきっと新しい『戦いを超えて』を書いたであろうに。それは最初のものよりずっと力強く、またずっと報復的なものとなったろう。それが出ると、わたしめがけて、前のよりさらにいっそう憤怒に満ちた憎悪が旋風のように吹きつけてきたろう。――両側からである――わたしはすべてを語り、すべてを告発したであろう。ソ連政府のおぞましい裏切りと、その恥ずべくも非人間的な冷笑的態度とを、――さらにまた英国およびその衛星国たるフランスの金権政府の背信行為を。この両国は不実にも何年も前から、ファシズムともナチズムともいかがわしい駆け引きを演じてきた。〔……〕 しかし、交戦国から発言するのは不可能である。そこでは思考も運動も封鎖されてしまっているから」。

(村上光彦「独ソ不可侵条約調印前後」―『大地』27号所収、大地の会発行)

私はこれには驚きました。ヒトラーやムッソリーニらによる戦争が、ついに始まってしまった時の、ロランの絶望の深さ、その歎きの大きさが噴き出しているとはいえ、こんなに取り乱した感じのロランを日記に見るのは初めてです。戦争を防ぐ力として期待していたソ連政府の裏切りに対する、激しい怒りが鮮やかに書きつけられているので、あえて長く引用させていただきました。それにしても、『新しい、戦いを超えて』をぜひ読みたかったですね。

ロマン・ロランはやはり利用されたのだと思います。党派性や宗派性から常に自由であろうとしたロランは、後半生いつも(たとえそれが善意であるにせよ)利用しようとする人たちに取り囲まれていたようです。しかし1940年9月、『内面の旅路』に、「私は《行動》の圏の外に出ている」と書き加えました(全集17巻、563頁)。

晩年のロマン・ロランの日記は、いずれ21世紀の人びとの前に全貌を現すことでしょう。そこには二つの世界大戦の時代を生きたロランの受難と闘いの人生が、神秘的な、そして極めて人間的な姿で結晶しているものと思います。

デュシャトレ氏の『あるがままのロマン・ロラン』も、早く訳書が出るといいですね。

核の存在 1989年11月9日、突然ベルリンの壁が崩れはじめました。すごいことが起きるもんですね。人間の自然な力の勢いというか、いったん風穴があくと、いわゆる「鉄のカーテン」が次々と取り払われて、すっかり風通しがよくなりました。ひと月も経たないうちにマルタ会談があり、冷戦の時代が終りました。そして東西に分かれていたドイツは、一年後の1990年10月に統一を果たしました。

私はそのころまでやっていたすずさわ書店を退職して、月刊誌の『軍縮問題資料』を手伝うことになりました。そこでまず、ドイツ統一を取材して帰ったばかりのテレビの人に寄稿してもらうことにしました。その人は早速、日独の戦後処理の違いなどもふくめて、歴史的シーンの見聞を書いてくださいました。

これはおもしろいなあと、私は思いました。ジャーナルな感覚で、世界のナマの問題を、ひと呼吸置いて考えていくことができる。それに単行本と違って、短い文章は比較的気軽に引き受けてもらえます。

次の新年号からは、特集方式でいくことになりました。折から人間社会を吹き抜ける新しい風を、テーマ毎にとらえていこうというわけです。当面のいくつかの特集の企画がまとまりました。憲法、国連、中東、それに地球環境や教育の問題などと、それぞれのテーマを中心に、いろいろ工夫して特集を組み、順次原稿を依頼していくというものです。

それまでの出版社の仕事は、ルポルタージュや社会評論などの単行本が中心でしたが、こんどはじかに、正面から世界の戦争と平和の問題に取り組んでいくことになります。そこで友人たちにも声をかけ、ロマン・ロラン全集の訳者や関係者の皆さんにも「賛助出演」してもらうことにしました。表紙裏の〈平和を愛する〉という、すこし面倒なコラムでしたが、大体ずうっと交替で担当していただき、時にはエッセーなども書いてもらいました。

ベルリン統一の三カ月後には、湾岸戦争が始まり、米軍はテレビゲームのような戦況発表をしていました。雑誌は急遽予定を切り替えて、湾岸派兵反対の特集を組みました。こうなるともう、おもしろいなんて言っていられません。私は毎日、戦争や日本の憲法のことを考えていました。この戦争は、冷戦が終わったばかりの時に起こされた戦争ですが、まったく同じ問題をかかえながら今年のイラク戦争につながるものでした。

この1991年は、それからゴルバチョフ大統領が来日したと思ったら、ソ連では夏にクーデター未遂があり、エリツィンが前面に出てきて、年末には突然、ソ連そのものが消えてしまいました。雑誌にとっても慌しい一年でした。

90年代前半は、世界も日本も、まさに激動の時代でした。ソ連が解体して15の共和国となり、新しく生まれたロシアとアメリカの間で戦略兵器削減条約(START Ⅰ・Ⅱ)が調印されました。「第三次世界大戦」はひとまず遠のいたわけです。しかし、旧ユーゴやアフリカでは民族紛争が激しくなり、南北問題はより深刻になりました。

日本でも自民党単独政権から連立の時代に入りました。細川、羽田内閣に続いて、自社さ政権の村山内閣というフシギな時期もありましたが、橋本内閣あたりからしだいに、元のモクアミになってしまいました。

この間私は、特集を作りながら今の世界のことをいろいろと学び、そして考えさせられましたが、六年いて辞めました。1980年に雑誌を創刊した宇都宮徳馬さんは、平和と軍縮を主張する骨太の政治家でしたが、三年前に亡くなりました。「政治は陰謀の世界だ」と言い、核兵器を中心とした軍拡競争を本気で怒っておられました。

核兵器の存在は、私のささやかな市民運動の出発点でした。1965年の春、山口三夫、清水 茂、と私の三人は、幟のような形の手作りのプラカードをかついでベ平連の二回目のデモに行きました。そのころ私たち三人はみんな、人の子の親になったばかりでした。歩きながら渡す私たちのチラシには、「いったん核戦争になれば、地球上に平和で安全な場所はどこにもなくなります。……」などとあります。風が吹くとプラカードが大きすぎて重いんですよね。ベトナムで米軍の北爆(北ベトナム爆撃)が始まって二カ月余り、いま思うと初々しい市民デモでした。生まれたばかりの子供を核戦争にさらすわけにはいかない、というのがその時の私の切実な思いでした。

それからベトナム戦争が終わるまでの十年間、仲間はそれぞれ入り組みましたが、「ベトナム反戦のはがき」67年、「英文・戦場の村」68年、英文“Give Me Water”和文「水ヲ下サイ―広島と長崎の証言」72年、などの、絵ハガキや小冊子を作りました。なんとそのどれもが、みすず書房の二人、青木さんと小尾さんの力をかりています。青木さんは市民の仲間として、小尾さんは陰ながら制作面で、いつも協力してくださいました。

また、新聞の投書欄で知り合った牧師さんたちと、内外の新聞にベトナム反戦の投書などをする運動〈ベトナム反戦市民の声〉というのもやりました。

どれも比較的地味な、世論喚起のための純粋な市民運動でした。戦争当事国のアメリカの市民に直接呼びかける、というのがいつも基本にありました。そして、私のひそかな心のよりどころは常にロマン・ロランでした。

ですから、ロマン・ロラン生誕百年の年に集会を開いて、「ロマン・ロランと現代の会」という読書会を山口三夫さんなんかと始めたのも、行動としての運動とは別の、思想および精神の領域でのことでした。1968年にマリー・ロマン・ロラン夫人が来日されたときには、歓迎会を開いて花束をさし上げました。たのしい会でした。

この読書会の例会は、たぶんこちらの例会と同じようなやりかたではないかと思います。たまには「階級闘争の視点がない」なんていう人もいましたが、『ユニテ』のような記録が残っていないのは残念です。

ベトナムで核兵器は使われませんでした。戦争が終わってから、やはり使う計画があったという記事を二度ほど見ました。朝鮮戦争のときも、マッカーサーが原爆の使用を主張して最高司令官を解任されています。兵器は持っていると必ず使いたくなるらしいです。ですから、反核の運動は多様に重層的に行うべきで、いくらあっても足りない、のだと思います。人間の中の神性が勝つか、悪魔性が勝つか、そのたたかい、または競争なのかもしれません。

新しい人たちがそれぞれに、自分で考えて、核兵器の存在に立ち向かっていってほしいと、私は思うのです。

かすむ平和 冷戦が終って、不戦勝のような格好になったアメリカが、いつのまにか自国中心の、だれも抑えのきかないような国になってきています。それに顔をしかめる国と、おとなしくついていく国があって、それぞれの国の人たちは、さまざまな立場におかれます。正しいか正しくないかより、損か得かが判断の基準に置かれる場合が多く、そのために世界の平和は、かすむ一方で、光が見えません。それはアメリカ人にとっても、本当はいい時代ではないはずです。

21世紀に入ったところで就任したアメリカ大統領は、選挙の前後にいろいろと問題のあったブッシュ二世でした。最初からケチのついたこの大統領は、面目も自信もなくて居直っているうちに、9・11のテロに見舞われ、報復を叫んで一極支配の軍事力を大いに振り回しました。アフガニスタン、イラクと暴れまわり、これからは先制攻撃もやるし、核兵器も使うぞと、世界を脅しています。まるで世紀末のインチキ選挙のツケを、世界中が払わされているようなぐあいで、世界の人びとはまことに憂鬱です。国連も平気で無視するし、国際世論なんて気にもしません。肝心のアメリカ人は、大方が自己中心的個人主義で、世界に無関心だといいます。日本ではいま、エドワード・サイードや、ノーム・チョムスキーの本がよく読まれているようですが、本当にアメリカの民主主義は機能しているのでしょうか。

アメリカの大統領選挙制度については、ロマン・ロランも第一次世界大戦中の日記に「アメリカ人ほどいい加減なものはない」と書いています。新聞に出た当選者ではなく、結果が分らずにいたが、最後にはウィルソンが当選していたというのです(全集29巻『戦時の日記 Ⅲ』983頁)。

あの野蛮な選挙制度は、1787年から引き継がれている成文憲法に縛られていて、改正が困難だというのですが、まずはその憲法を改正すべきだと、国連にでも勧告してもらいたいものです。現代世界の重要課題かもしれません。

核兵器にしても、最大の大量破壊兵器を持っているのはアメリカです。少数の国だけが核保有の特権を独占して、同盟国を傘下に入れながら、小型核兵器を作って実戦に使えるようにしても、解決にはなりません。小型核兵器や生物化学兵器によるテロを最も警戒しなくてはならないのは、アメリカ人自身ではないでしょうか。そして核拡散の流れはもう止めようがないほど激しくなっています。冷戦体制から解放されたロシアは、雪解けどころか、経済危機の大洪水に翻弄されました。核兵器を処分しようにも、その費用さえありません。今でも諸外国の援助に頼っています。失業した核技術者が海外で雇われるケースもあり、核管理の杜撰さは相当なものだといいます。インドとパキスタンは、1998年に核実験をして、核保有国になりました。核拡散を止めるには、核廃絶しかないのです。

核兵器を持つということは、じつに厄介なもののようです。――まず、見えない敵が一度に増える。一気に叩かれて潰されないためには、新たな警戒態勢が必要となる。ミサイル防衛(MD)というような未完成の技術に、莫大な予算を組まなくてはならない(核保有国でもないのに日本はいま、このバカげた計画に参加しようとしていますが…)。持てる者特有の疑心暗鬼も生じる。絶えざる研究・実験や、管理も大変なら、廃棄の費用も積み立てていかなくてはならない。――いいことは少しもないのです。

いわゆる「北朝鮮の核保有」という事態は、日本人にとっては迷惑千万な話です。本来日本は、平和憲法によって自らの「核保有」からも免れているはずです。ところが去年から、「核保有」は憲法違反ではないといっている人がいます。今の自民党幹事長です。アメリカのネオコンに「日本核保有論」を言いたてる人物がいます。焚きつけた者がいるはずです。そういう人たちは、核戦争になったとき、自分たちだけは助かると思っているのでしょうか。

なにしろこの国ではいま、世間知らずの、辛酸の味などまるで知らない三世、二世ばかりの政治屋たちが、相当荒っぽいケンカ腰の外交をくり広げています。国交正常化交渉といいながら、約束は守らないで、ひたすら脅威を煽る。権力の管理下にあるかのように、テレビはこの一年余り、いったいどのような北朝鮮報道をくり返してきたのでしょうか。日本人は冷静さを失ってすっかり変わってしまいました。その勢いに、新聞はほとんどお手上げ状態で同調しています。「北朝鮮の核保有」とは、そのような過程で起きてきた意想外の展開だったのではないでしょうか。

しかし政府の作戦は的中したのです。長年どうにもならなかった有事法制は、なんと九割の議員が賛成して、あっというまに成立してしまいました。イラク派兵法も通り、総選挙後のこれからは、改憲への最短距離をさがして突っ走ろうとするでしょう。北朝鮮の事態は、タカ派の日本政府にまんまと悪用されたのです。今後周辺国は、韓国の意向を益々尊重するでしょう。当然のことです。日本人は、どこで目が覚めるのでしょうか。私は心配しています。

日本人を意識しすぎたので、すこし人間にもどることにします。

世界市民の輪

人間っていい言葉ですね。私は日本人やっていて疲れると、まず人間なんだ、と思うことにしています。

年をとったクリストフがグラチアに会いにローマに行って、そこで国際結婚などによる人間味の豊かな人たちに出会い、古代ローマの奴隷だった喜劇作家、テレンチウスの言葉を思い出します。「私は人間である……」(全集4巻『ジャン・クリストフ』215頁)。

その言葉は、『戦時の日記』の中にも出てきます。 「私は人類に属する。私は人間である。〔……〕私は人間たちの祖国を探し求めている」(全集29巻、1013頁)。スイスにいるロランの悲痛な叫びです。

大戦後にロランは、「戦時の日記」についてツヴァイクに書きます。「この覚え書は個人的価値というよりも集団的証言という関心をひくものです。〔……〕諸国政府やあらゆる国の世論から圧迫され迫害された忠実な『世界市民』たちの証言です」(全集38巻『往復書簡』187頁、1920年1月4日)。ここでの人間は、世界市民に成っています。

現代の人間社会は、自滅の手段を際限もなく作り続け、大殺戮と地球環境の大破壊をくり返しています。人間ほど恐ろしいものはないけれど、ロランのような人のことを思うと、希望や勇気が湧いてきます。ロランは言いました。

人類はなんとただ一つであることか、そしてなんと 相違の少ないことか! (全集17巻『内面の旅路』557頁)。

ロランはいつも、人間の「ユニテ」(調和的一致)のことを考えていたのだと思います。自立した一人ひとりの人間が、「ユニテ」をめざすという感覚でつながれば、世界市民の大きな輪ができるはずです。たとえば、「戦争だけは、ダメ!」と思った人たちが、「戦争やめろ!」「NO WAR!」と叫んで街にくり出したのを、私たちは見なかったでしょうか。皆さんの中には、あの「イラク攻撃反対」のデモを、京都で歩いた人が何人かおられるのではないでしょうか。

それにあの、新聞の反戦大広告(朝日、2003年1月29日付!)を、「その調子をやめよ!」とばかり、華々しく打ち上げた人たちと、協力した人たち……。そのとき、私たちはきっと、小さな世界市民だったのです。去年11月には、あの狭いフィレンツェの道に100万人! 今年2月15日は、60カ国で1000万人の反戦デモが世界を一周しました。

それでもイラク戦争は3月20日に始まり、今のあのザマです。この戦争の大義とされた大量破壊兵器は見つかりませんでしたが、戦後はなりふりかまわず強者にへつらうのが今の世界の流行のようです。果してアメリカは勝利者なのでしょうか。地上最強の武力で一方的に攻め込んだあのような侵略戦争が、人間の歴史の上で正当な戦争として認められるとは到底思えません。

私は開戦まで、こんなに世界中の市民が反対しているのだから、いくらなんでもイラク攻撃はできるはずがないと、祈るような気持で毎月反戦デモに出かけました。テレビもよく見ました。NHKニュースは、アメリカのテレビと同じなので、「フランス2」なんかをさがして見ていました。その後に現実のものとなったあの戦争の結果を、反戦の意思表示をした心ある世界市民たちは、まだだれも認めていないのではないでしょうか。

この戦争は、まだ終わっていません。単独行動主義どころか、単なる暴力主義です。その子分になって、いまからノコノコ出て行くというのでは、世界の物笑いのタネになります。ツケもどんと来るでしょう。平和立国の日本が、正義とはほど遠い戦争に一歩近づいているのです。

作家の池澤夏樹さんは、「世界の人々(の言葉)と国際法と国連が、アメリカの武力に負けた」のだと言っています。(池澤夏樹『世界のために涙せよ』光文社、285頁)

私は、インターネットを操る若い人たちの中に、一つの夢をもっています。「世界市民から世界市民へ」という、反戦反核の大きな輪をつくれないでしょうか。日本語・英語・フランス語・アラビア語……などの恒常的なHPができて、世界市民の大きな輪がしだいに地球全体を包むとき、あるいは突然、「ユニテ」が見えてこないでしょうか。

ロマン・ロランなら、現代の世界市民のための「新しい、精神の独立宣言」を書くところでしょう。人類生存のための普遍的原理である、日本国憲法第九条の精神なども取り入れて、人類の未来に光を灯してくれるでしょう。

はじめにお話しした蛯原徳夫さんは、ヴェズレーのロラン生誕百年記念集会での挨拶を、こう締めくくりました。

今日、この地球上で、物質的な利害関係による憎しみが対立し、無意味で悲しむべき殺戮が残酷におこなわれている。われわれはロマン・ロランの精神を受け継ぐ者たちとして、固く手を握り合いながら、真の平和の実現のために働くことを誓い合おうではないか。

当時はベトナム戦争の真最中でした。いま、世界の現実はさらにきびしさを増しています。私たちはお互いに小さな世界市民として、「ユニテ」による永遠の平和をめざして、世界への関心を一層深めていきましょう。そのようなとき、ロマン・ロランはいつも、私たちを温かく見守ってくれているのだと思います。

『ミケランジェロの生涯』(全集14巻『伝記』215頁)の最後に、作者ロランのこういう言葉があります。

偉大な魂は高い山頂のようなものである。風がそれを打ち、雲がそれを隠す。しかしそこでは他のいかなる場所よりも、じゅうぶんにそして強く呼吸することができる。そこの空気は清らかで心の汚れを洗い落とす。〔……〕 そして日々の闘いのために心を強められて、人生の平野にふたたび降りてくることができるであろう。

ロマン・ロランも、とくに見事なそういう山頂だと思います。作品だけではなく、その山ぜんたいの自然や音楽にいたるまで、ロマン・ロランから受け取ったものがどんなに大きいかを思い、ロランに連なる人たちにあらためて感謝しながら、つたない話を終わりたいと思います。

(元すずさわ書店社長)

2003年11月22日、関西日仏学館でのロマン・ロランセミナー講演会から。